歯周形成外科の知識

- 歯周形成外科コース(SBC) HOME

- 歯周形成外科の知識

Therapeutic goal of gingival recession defects

SBC受講生向けダウンロード資料

※上記画像クリックするとPDFがダウンロードできます。

歯肉退縮の原因

CTGを併用した根面被覆・術式の変遷

| 1980 | Langer & Calanga | CTGのRidge Augmentationへの応用 |

| 1982 | Miller | |

| 1983 | Cohn & Marks Holbrook & Ochsenbein |

FGGによる根面被覆術を改良 (成功率が高くなる) |

| 1985 | Langer & Langer Raetzke Miller |

CTGによる根面被覆術 CTG envelop technique 歯肉退縮の分類 |

| 1986 | Tarnow | Semilunar technique |

| 1987 | Nelson | Langerの根面被覆術とLPFの併用 |

| 1992 | Harris | CTGとDPFの併用 |

| 1994 | Allen Bruno |

CTG envelop techniqueの変法 modified Langer technique |

| 1999 | Zabalegui | 多数歯におけるtunnel technique |

根面被覆の成功基準

( PD Miller )

- 知覚過敏がない

- クラス1またはクラス2の症例ではCEJまで被覆されている

- 歯肉溝の深さは2mm以下

- プロービング時に出血しない

- 歯肉の色調が周囲と一致している

- 付着歯肉の幅が十分である

診査項目 (術式選択の要素)

| 症状(審美障害、知覚過敏など) | Millerの分類(歯槽骨の状態など) |

- 歯数

- 歯肉退縮量

- 根面の状態(歯質、突出度)

- 歯間乳頭の状態(深さ、幅)

- 角化歯肉の幅

- 歯肉の厚み

- 口腔前庭

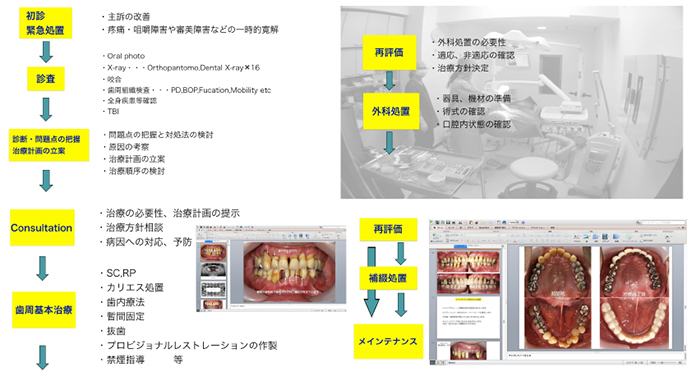

根面被覆術の治療の流れ

-

診査(原因の考慮)

素因 :(付着歯肉不足、骨の状態、歯の位置異常、小帯の高位付着 など)

誘因 :(プラークによる炎症、不適切なブラッシング、医原性「不適切な補綴物・充填物・矯正など」)

-

誘因に対するアプローチ

(歯肉退縮改善:あり→メンテナンスへ)

(歯肉退縮改善:なし)

-

素因に対するアプローチ

Maynardの分類:歯周外科処置・矯正治療を検討

-

適応症の選択

Millerの分類(Class 1~3):Class 4 他の歯周治療を検討

-

術式の選択

歯肉退縮量・角化歯肉の幅、厚み・歯数・口腔前庭の深さ

-

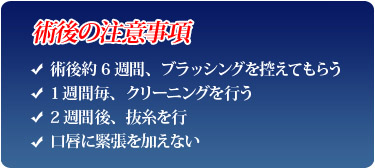

術後管理

1wごとのチェックとクリーニング、2w~3W後抜糸

ブラッシング開始は術後6w経過後

-

メンテナンス

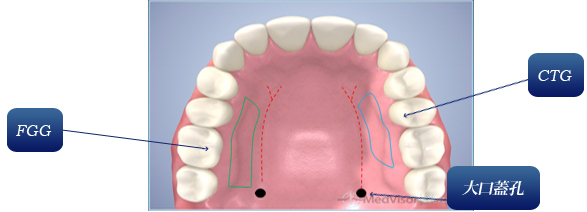

根面被覆の主な術式

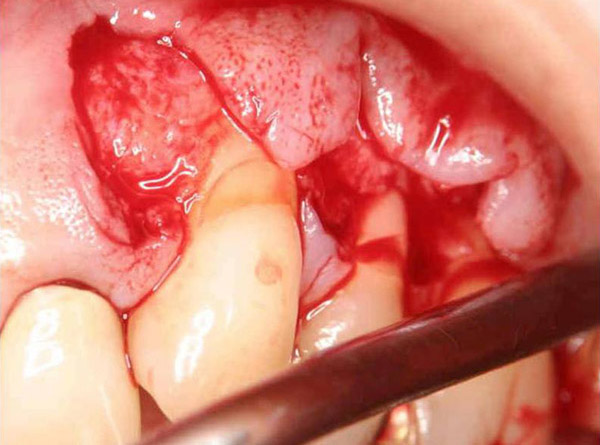

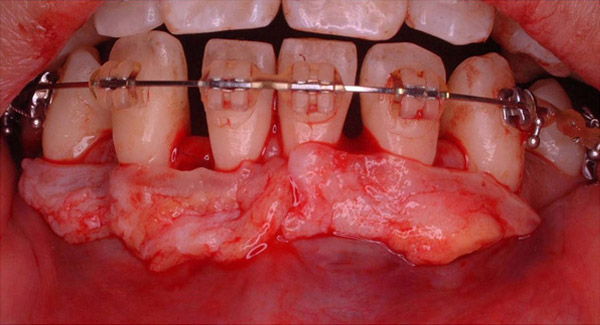

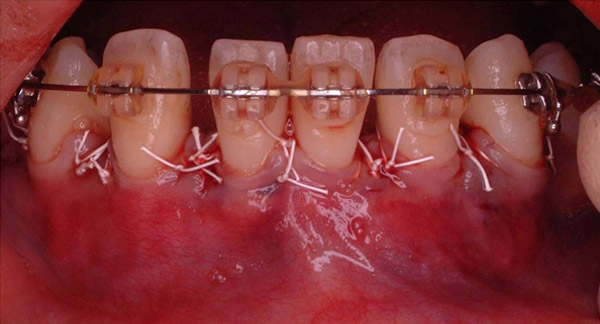

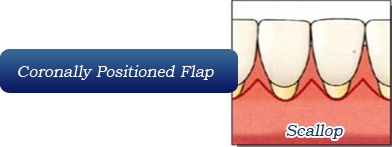

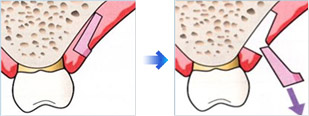

Coronally positioned Flap with CTG

固定した移植片を被覆するために歯肉弁を歯冠側移動させる術式

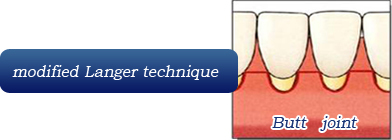

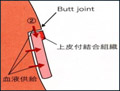

Modified langer technique

1mmの上皮付移植片を固定した後に歯肉弁を元に戻し、移植片を被覆する術式。移植片が一部露出する

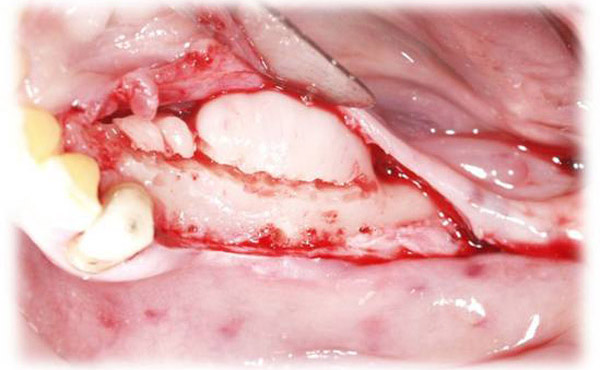

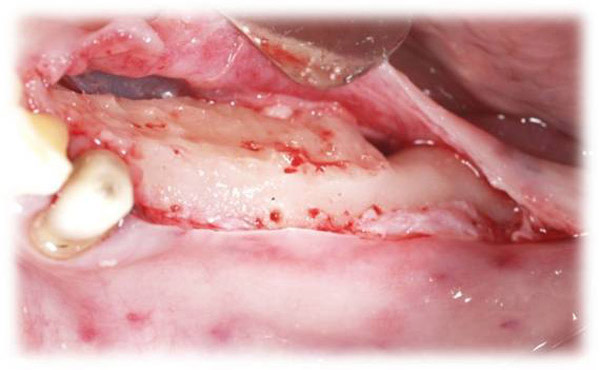

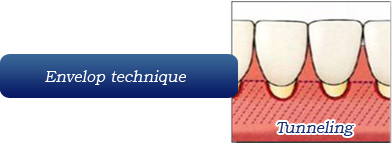

Tunnelling Technique

歯肉溝内切開のみで、パウチ状の歯肉弁を形成しその空隙に移植片を滑り込ませ固定する術式。

主な術式の適応症:術式は歯肉弁の位置づけをどのように行うかで

(それぞれの利点・欠点を考慮し)選択する

Coronally positioned Flap

-

【利点】

- 十分な血液供給、治癒早い

- 審美的結果が得られ易い

- 1歯~多数歯に適応

-

【欠点】

- 口腔前庭が浅くなる

- 退縮量が大きい場合は不適な場合がある

Modified langer technique

-

【利点】

- 多数歯に応用可能

- 角化歯肉の幅を増大できる

-

【欠点】

- 段差が生じることがある

- 治癒に時間がかかる

Tunnelling Technique

-

【利点】

- 審美的結果が得られる

- 搬痕形成が少ない

- 歯間乳頭が保存される

-

【欠点】

- 技術的に難しい

- 退縮量が大きい場合は不適

- 術野の明示が困難

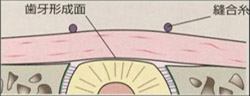

歯間乳頭の切開

根面被覆量と歯冠側移動量を一致させることで審美的結果が得られる。

歯肉に対して直角に切開する。結合組織片に歯冠乳頭からの血液供給が期待できる。

(切開の深さは約1~1.2mm)

歯肉溝内切開のみで袋状のパウチ形成する。

歯間乳頭は切開しない。

2007 Quintessence vol. 26 no.9 より改変引用

歯間乳頭の切開:審美的結果に影響し、幅が3mm未満では壊死を起こしやすい

※表は左右にスクロールして確認することができます。

| Butt Joint | Scallop | Tunneling | |

| 歯間乳頭の幅 | ≧3mm | ≧3mm | <3mm |

| 血液供給 | △ | 〇 | ◎ |

| 治癒の速さ | △ | 〇 | ◎ |

| 審美性 | 〇 | 〇 | ◎ |

| 術式の難易度 | ◎ | 〇 | △ |

2007 Quintessence vol. 26 no.9 より改変引用

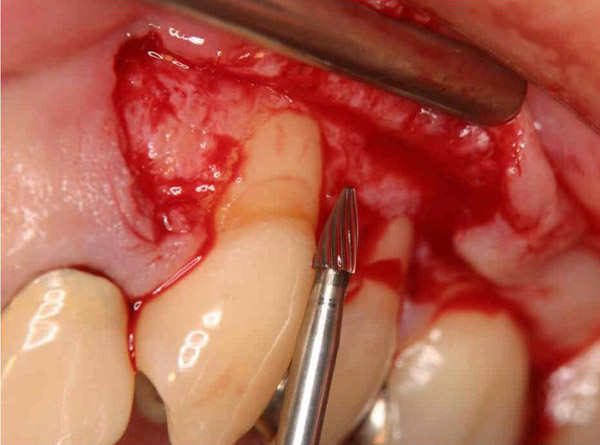

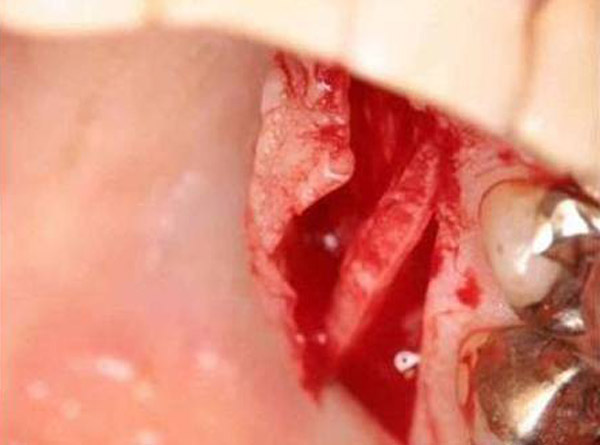

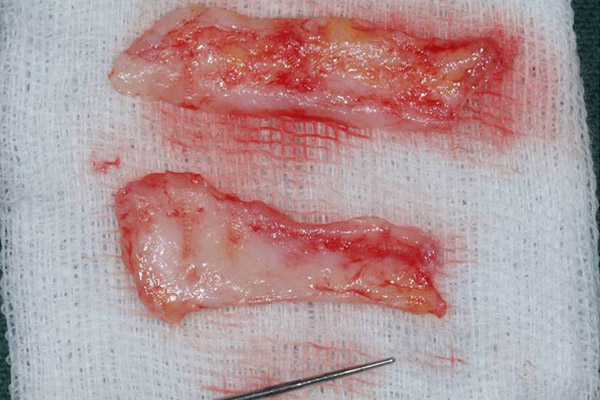

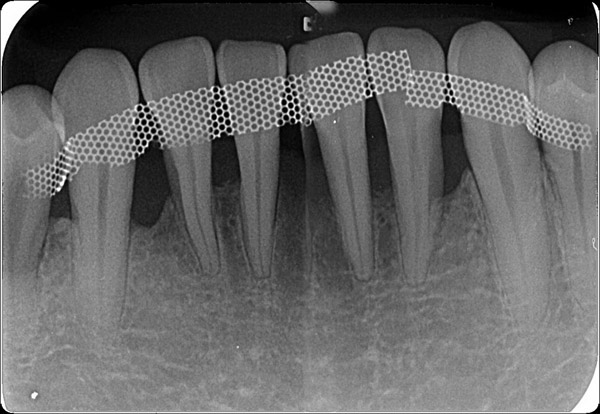

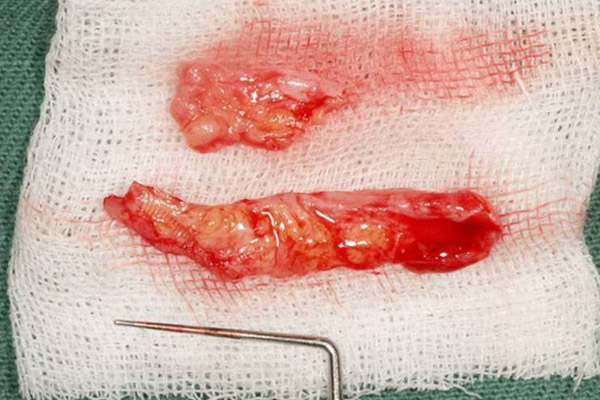

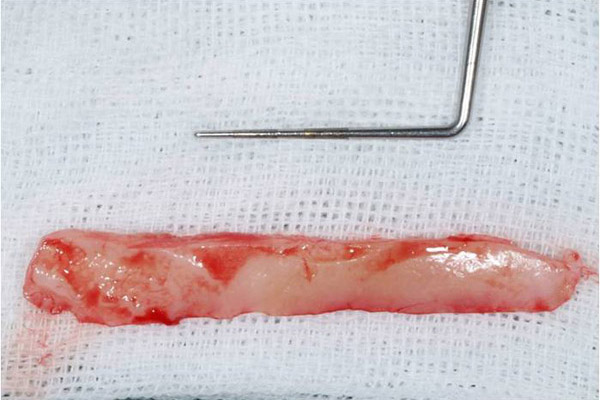

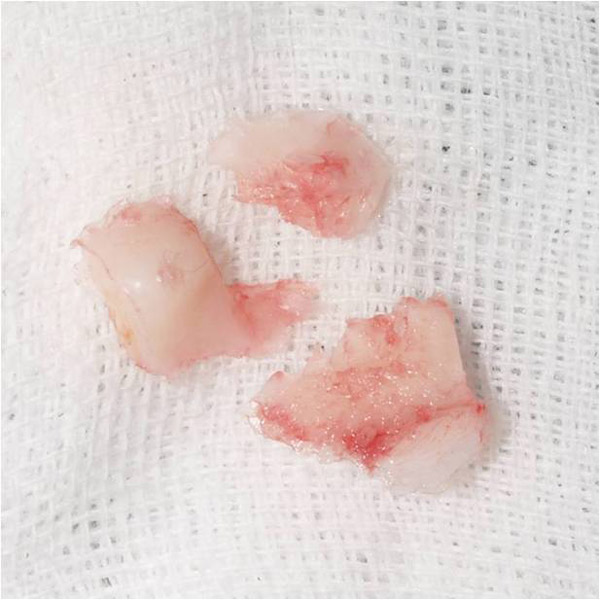

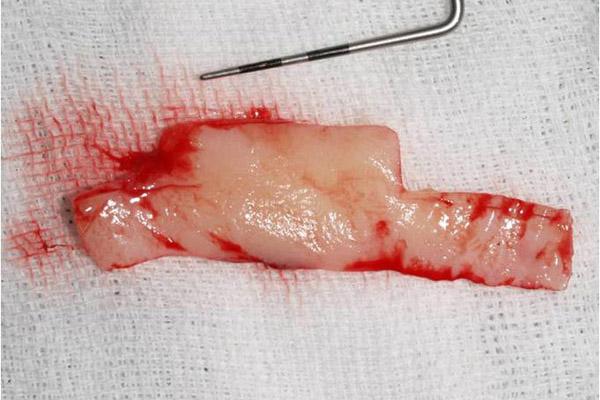

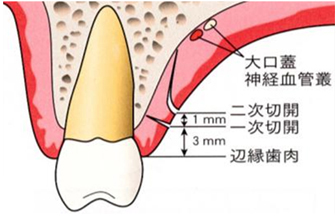

CTG(結合組織移植片)の採取部位

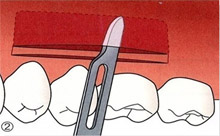

CTG(結合組織移植片)の採取方法

-

一次切開は歯の長軸に対し垂直に入れる。

-

- 二次切開は一次切開線より1~2mm根尖側に入れる。

- 歯の長軸に平行に入れる。

-

口蓋の厚み(平均3.5mm)が4mm未満の場合は骨膜を含めて(全層弁)で採取。

-

厚み4mm以上は中間層を採取。

Quintessence. vol. 26 No.9/2007-1761 より引用改変

文献紹介

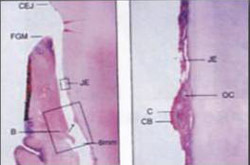

- Purpose

-

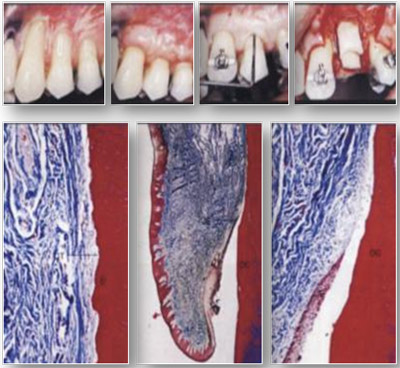

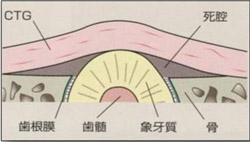

上皮下結合組織移植による根面被覆術後の付着様式について組織学的に評価

顕著な歯肉退縮が見られる56歳の男性(矯正治療のために第一小臼歯4本抜歯予定)

- M&M

-

歯肉退縮部に対して上皮下結合組織移植根面被覆後12ヵ月

抜歯後 組織学的評価(ノッチなし)

- Result

-

根面のSC/RPによる溝より0.5~1mmの範囲で骨、セメント質、歯根膜の新生が認められた

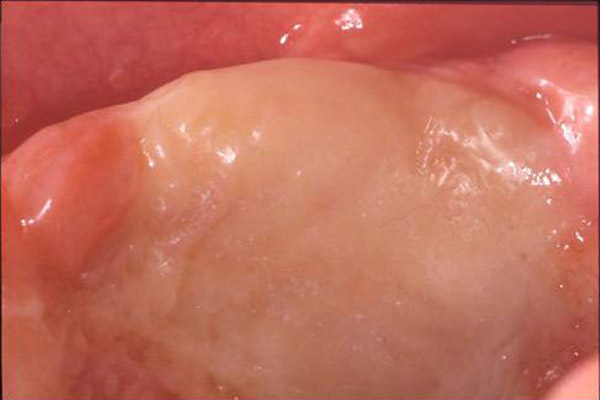

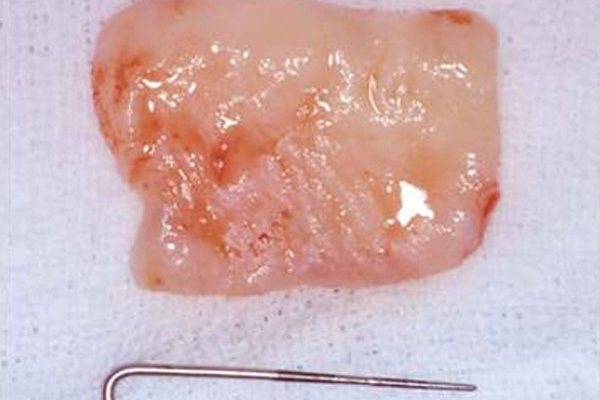

2mmのプロービングデプスを伴う、6mmの歯肉退縮を認め、付着歯肉は存在していなかった。 厚い(1.5mm)上皮付き結合組織移植を行った。

10.5ヶ月後に、歯肉付きブロック切片を採取した。5mmの根面被覆が達成され、付着歯肉も5mm存在していた。プロービングデプスは1mmであった。

組織切片では、4.4mmの新付着と4.0mmの新生骨を認めた。

-

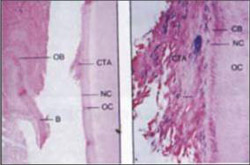

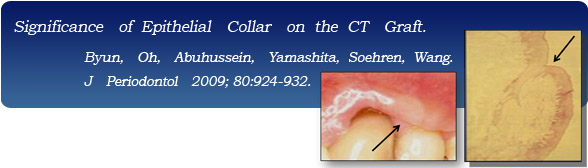

術後の合併症

An SCTG with? a? retained? epithelial? Collar

- Epithelial collar は縫合を容易にし、グラフトとフラップとの移行部の色調や形態を より自然なものとし、より早い治癒が得られるものと考えられてきた。

しかし、envelope flap の縫合時フラップがグラフト上皮の上に覆いかぶさってしまうのを避けることが難しく(特に歯冠乳頭部)、Cystの形成の懸念が生じる。 - いくつかのケースではフラップとグラフトの境界線が観察された。これは審美領域などにおいては歯肉形成などの追加処置が必要になるかも知れない。

- ドナーサイトでは上皮付きでの採取は、上皮を含まないものに比べて治癒を遅延させた。

An SCTG without an epithelial collar(上皮を取り除いた結合組織)

- グラフトはより良好に固定され、歯冠側に伸展されたフラップによって完全にカバーされることで、よりスムーズで審美的な歯肉形状が獲得される。

Conclusion

上皮付きの SCTG は上皮なしのものと比べて、良好な結果が得られないかもしれない。

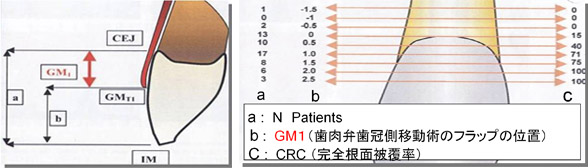

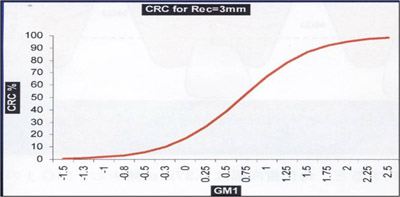

Coronally advanced flapと根面被覆率

歯肉弁歯冠側移動術のフラップの位置づけは完全な根面被覆の獲得に対して重要な要因

A ) 3mm の歯肉退縮

B ) CEJ より2mm 歯冠側にフラップを設置

F ) 6ヶ月後、歯肉はCEJの位置で安定している

術前の歯肉退縮を3mmと設定した場合のロジスティック回帰

Conclusion

縫合後の歯肉辺縁の位置がより歯冠側にあるほど、完全な根面被覆の得られる可能性が高くなる。

-

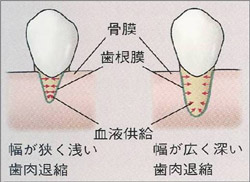

露出根面が突出している

-

露出根面が広い

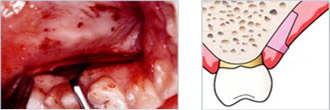

根面被覆成功の鍵

「移植片を壊死させない」

- 大きな移植片(近遠心、根尖方向へ大きな移植片)

- 広い移植床

- フラップによる移植片の被覆

(歯冠側移動、側方移動、MGJ歯冠側移動、口腔前庭の狭小化がおこる) - 移植片の固定

(懸垂縫合を利用して歯根面に密着させる、適切な位置へ固定する) - フラップの十分な減張

- テンションのない閉鎖

自分自身の技術を磨くことが最も大切!

- 手術に必要な十分量の隣接歯間骨および軟組織の高さの不足。

- CEJより根尖寄り最初の水平切開。

- 歯間乳頭の完全削除。

- 被覆弁の穿孔。

- 不十分な根のルートプレーニング。

- 周囲から血液供給を十分受けられない受給床。

- 小さすぎる結合組織移植片。

- 厚すぎる結合組織移植片。

- 結合組織移植片を十分に歯冠側におき、露出部すべてを被覆することの不足。

- 移植片を十分に被覆するために、被覆弁を歯冠側に挙上することの不足。

術前準備 オペ着の着方・RA trap(ラトラップ)説明

歯周形成外科~Periodontal Plastic Surgery~

Periodontal plastic surgeryは、解剖、成長、外傷、あるいはプラークなどによって引き起こされた歯肉、歯槽粘膜、骨の欠損に対して予防や改善を行うものである。

[Grossary of periodontal terminology (APP) 1996].

Reconstructive surgery + Cosmetic Surgery

根面被覆・付着歯肉増大・口腔前庭拡張・歯槽堤増大術・歯槽堤保存術・歯冠長延長術・歯冠乳頭形成術などWennstrom (1996) の報告によるとその中でも最大の目標は、歯肉退縮によっておこった露出歯根面の被覆である。

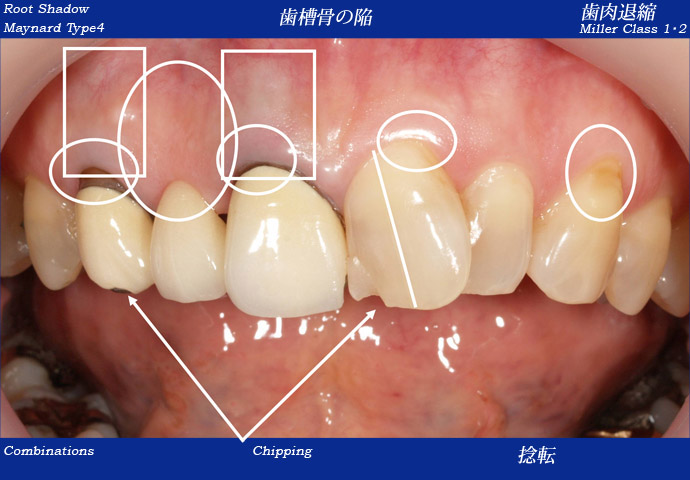

Hidden Gingival Recession

1㎜以上の歯肉退縮は30歳以上のアメリカ人の58%に認められるという報告があり、また歯肉退縮や不十分な付着歯肉の存在は、知覚過敏や根面カリエスや審美障害を引き起こすことから、患者や術者にとって頻繁に遭遇する問題点である。

-

裂開

-

開窓

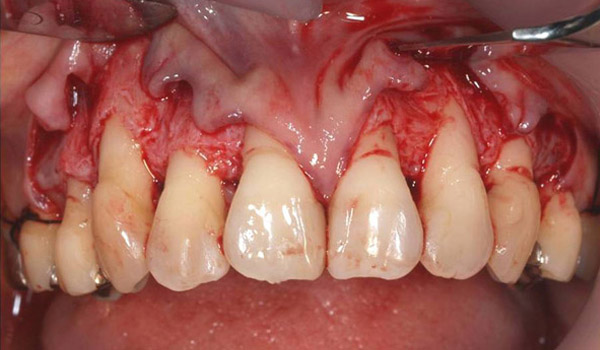

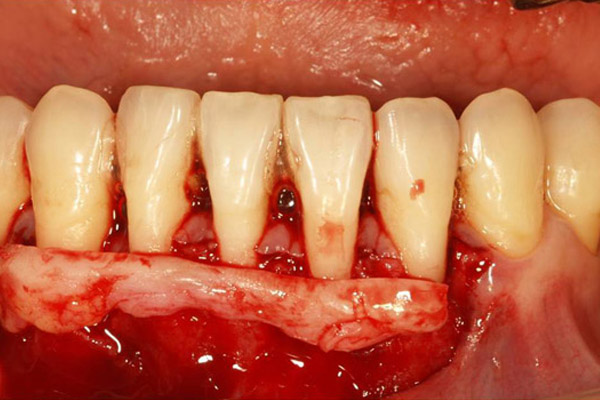

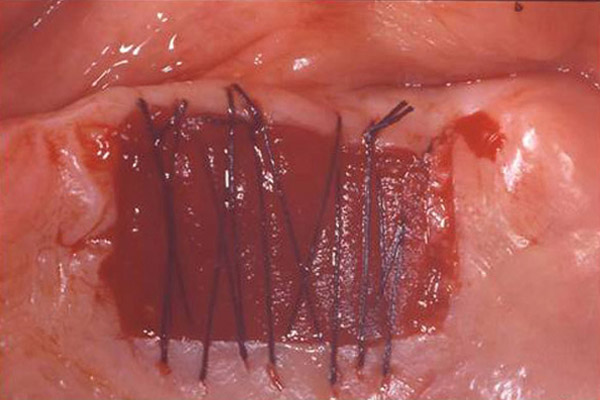

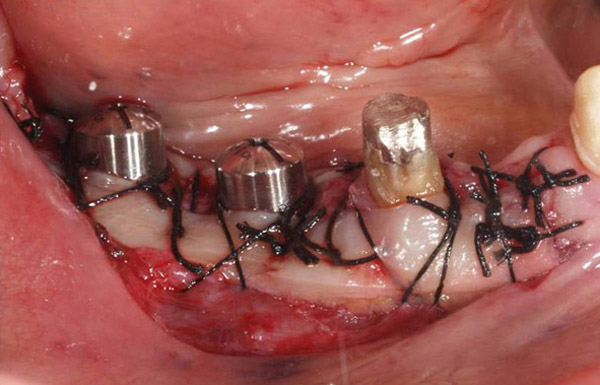

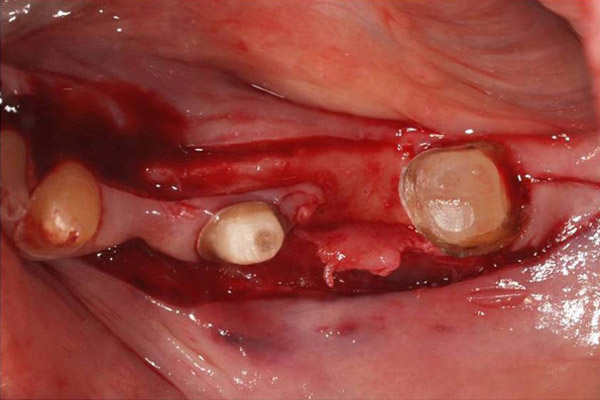

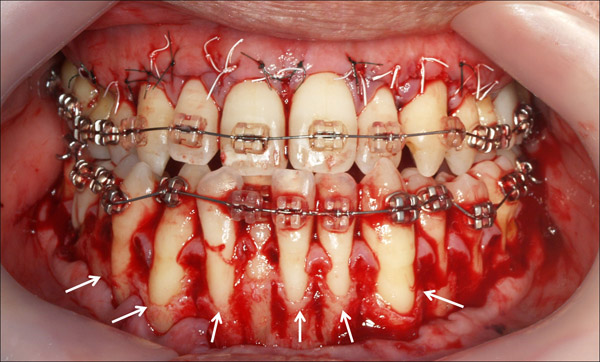

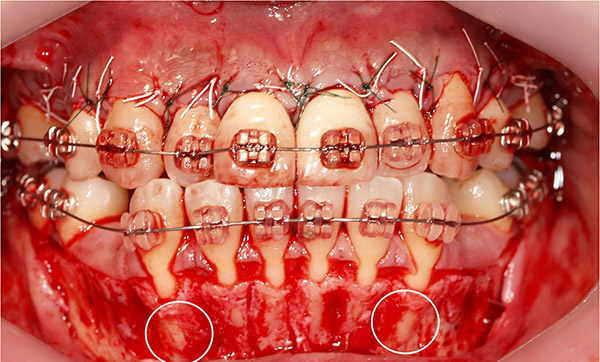

症例1 Dr. A.Tsuchiya Coronally positioned flap with CTG

-

Before

-

After 4.5y

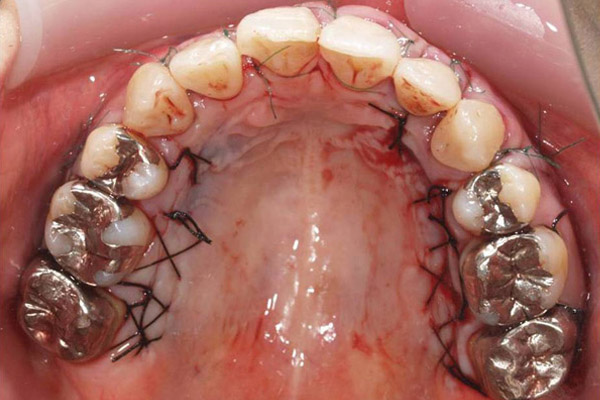

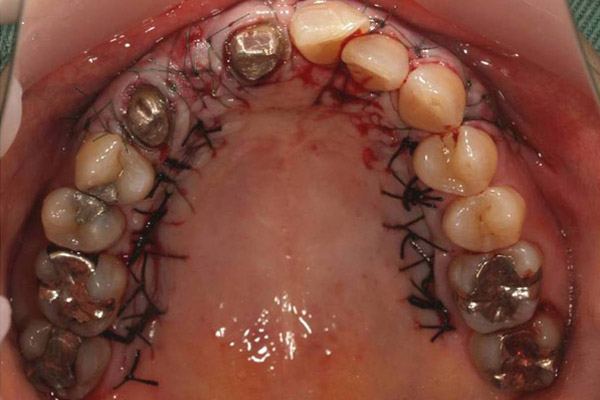

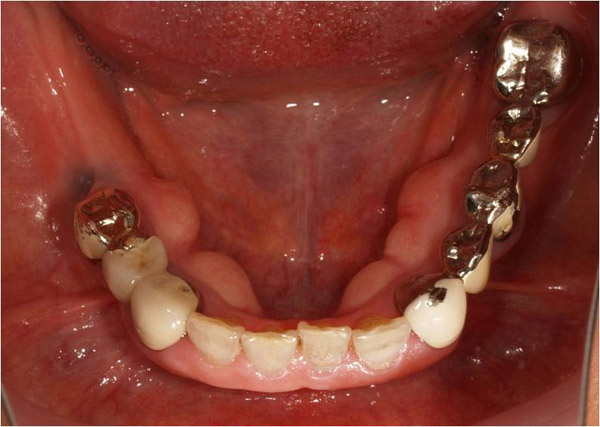

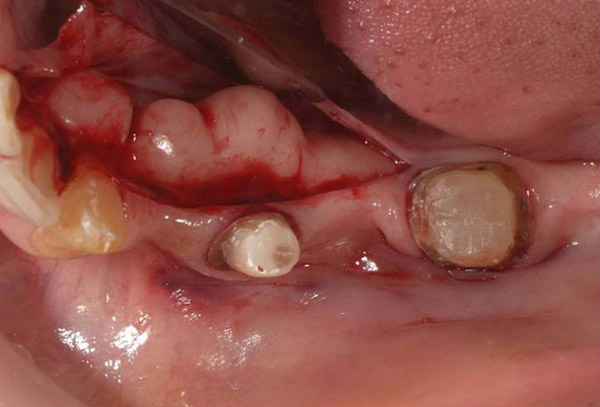

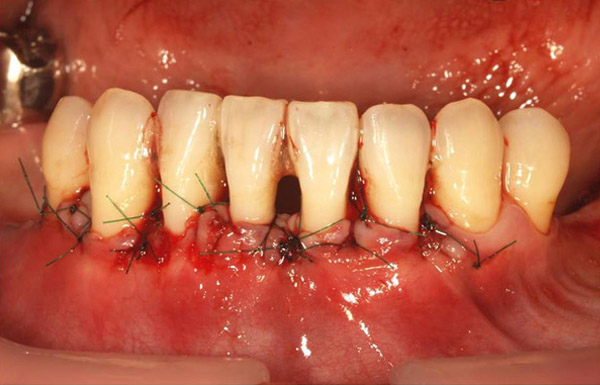

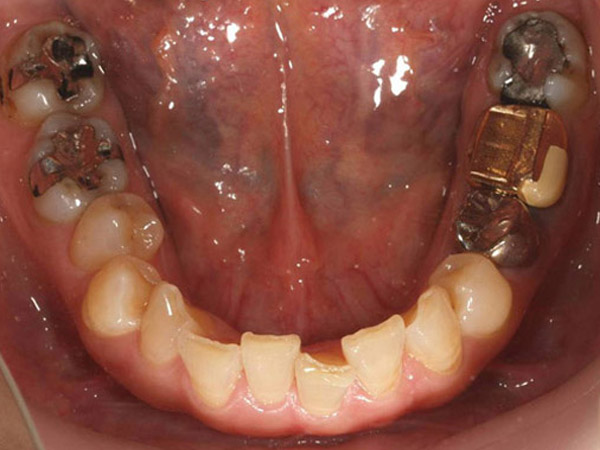

症例2 Dr.A.Tsuchiya Modified langer technique

-

Before

-

After 1M

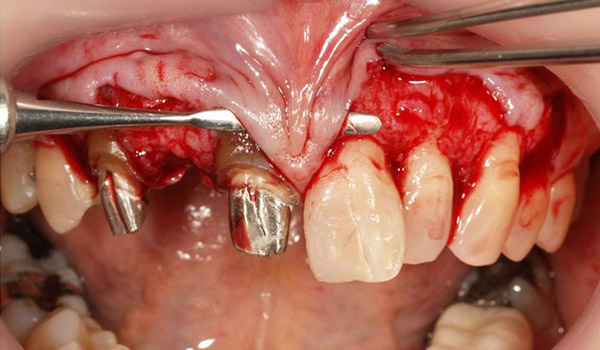

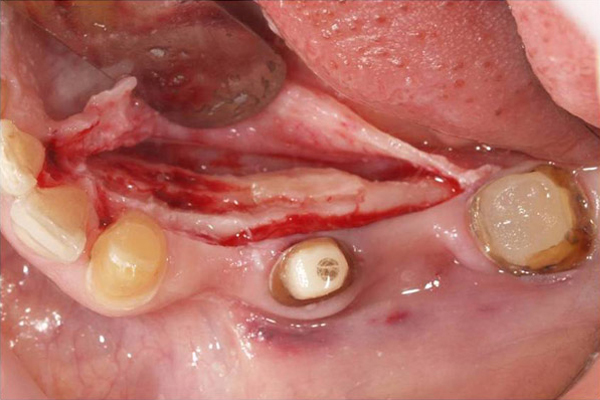

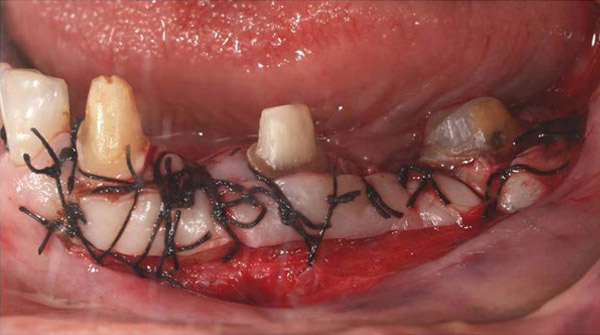

症例3 Dr.R.Aoi Coronally Advance flap with CTG

-

Before

-

After 2y

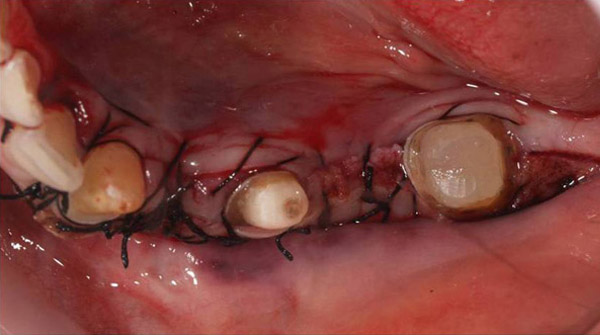

症例4 Dr.R.Aoi Coronally Advance flap with CTG

-

After 1Day

-

After 1w

-

After 2w

-

After 1M

-

After 2M

-

After 3M

-

Before

-

After 3M

-

Before

-

After 3M

症例5 Dr.R.Aoi

-

After

-

After 1w

-

After 2w

-

After 1M

-

After 2M

-

Before

-

After 1y

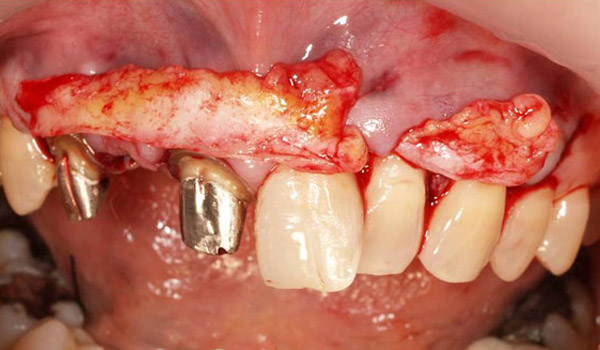

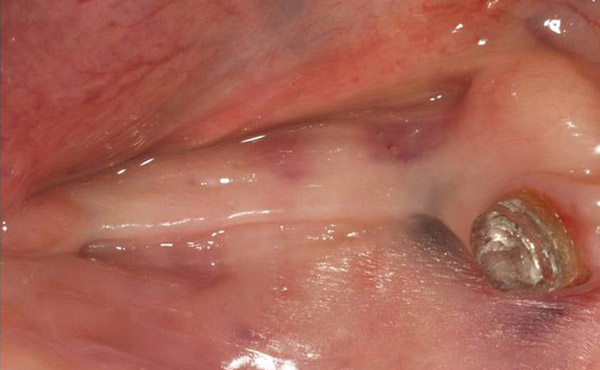

症例6 Dr.R.Aoi Rootcoverage & Ridge Augumentation with CTG

-

After 1w

-

After 2w

-

After 3w

-

After 1M

-

After 1.5M

-

After 3M

-

Before

-

After

-

Before

-

After 6M

-

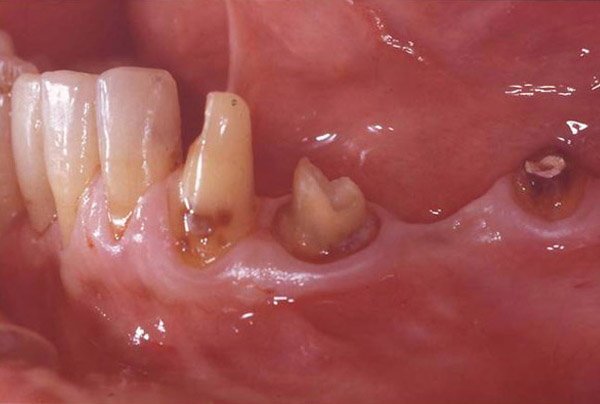

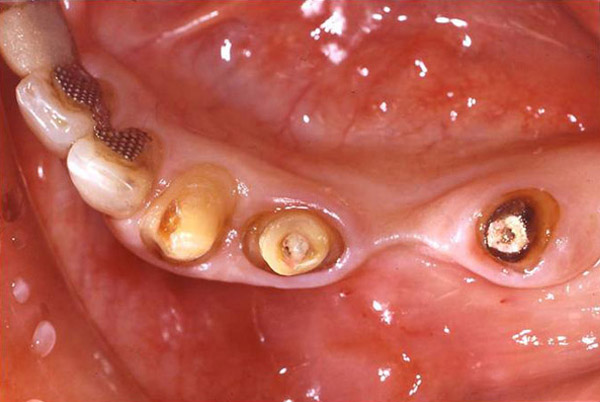

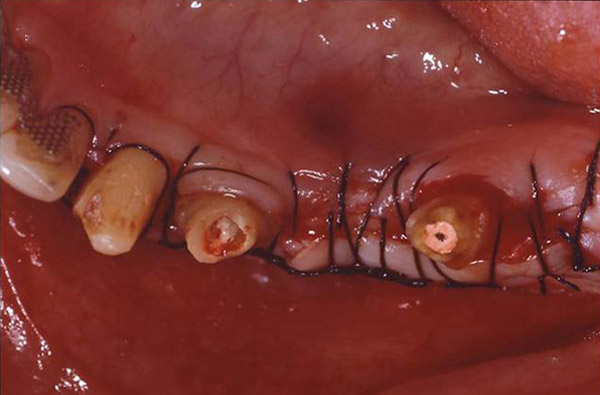

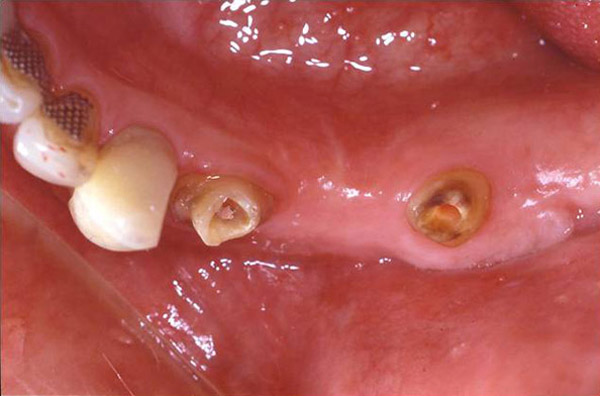

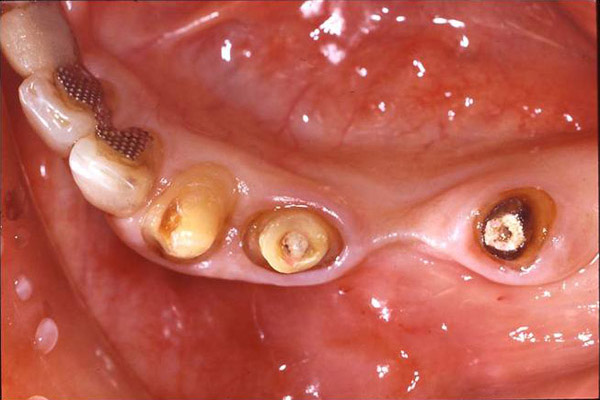

このようになる前にできることがあるはずです。

レジン充填より前に根面被覆術の選択を・・・。

FGG(Free Gingival Graft・遊離歯肉移植術)

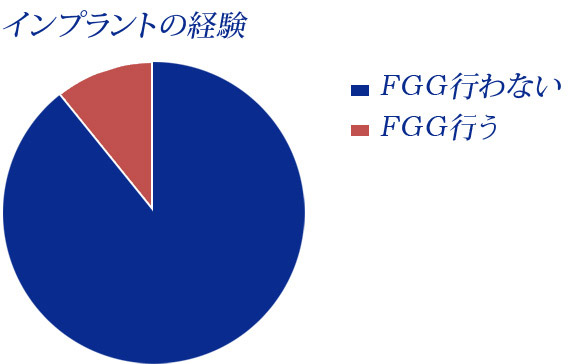

インプラント治療をしている90%以上のDrがFGGを行っていない

症例1 StageⅠ+FGG

-

Before

-

After 2y

症例2 StageⅡ+FGG

-

Before

-

After

症例3 Ridge Augmentation with FGG

-

After Ope

-

After 1.5M

-

Before

-

After 1.5M

-

Final

症例4-1 Right side StageII+FGG(B)+APF(L)

症例4-2 Left side Ridge Augmentation with FGG

-

Before

-

After

-

Before

-

After